営業車が走る広告塔に!中小企業のための車両ステッカー活用完全ガイド

目次

はじめに

1.車両ステッカーがもたらす5つのメリット

2.効果的な車両ステッカーデザインの基本原則4つ

3.業種別・成功事例に学ぶステッカー活用術

・飲食店・デリバリーサービス

・建設・リフォーム業

・不動産業

・サービス業(清掃・修理など)

・小売業の配送車両

4.車両ステッカー導入時の注意点と対策

★豆知識【ステッカーとカッティングシートの違い】

5.まとめ:明日から始める車両ステッカー戦略

おわりに

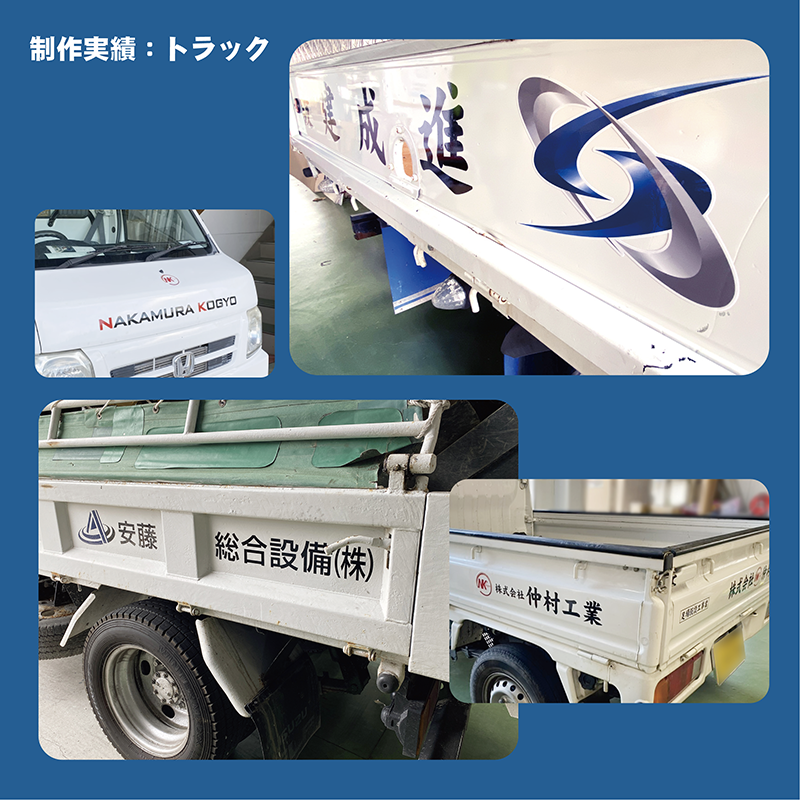

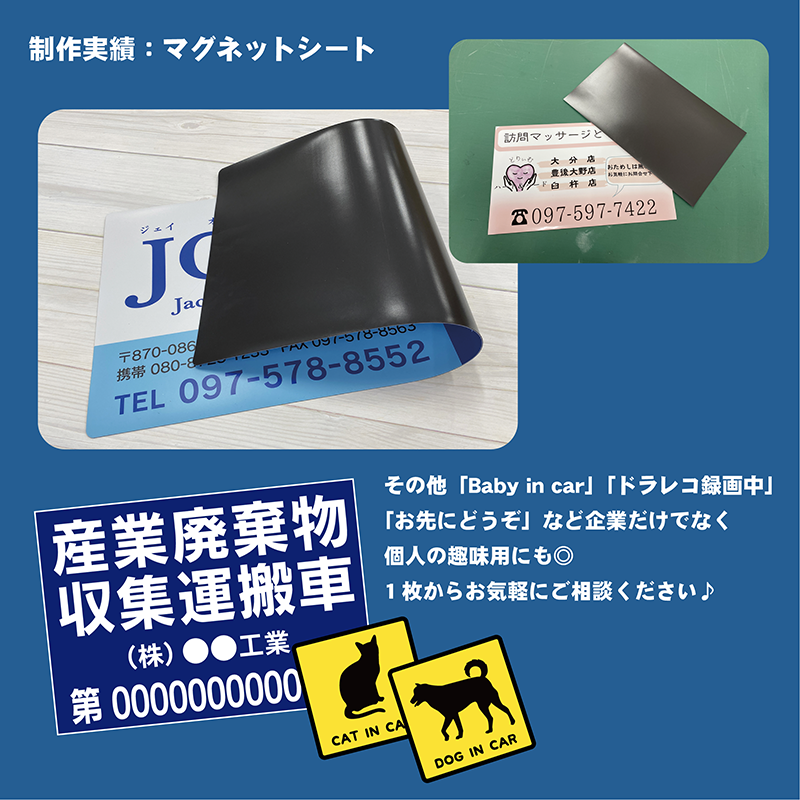

★JDサインの制作実績

はじめに

営業等で車を使用される皆様、その車は単なる移動手段にとどまっていませんか?実は、普段使っているその営業車には、無限の広告の可能性が秘められています。

車両はビジネスを24時間365日宣伝し続ける、コストパフォーマンスに優れた広告ツール。カーラッピングやステッカーを使った車両広告は、大手企業だけでなく、個人事業主や中小企業にとっても、効果的なマーケティング戦略として注目されています。

特に限られた予算で最大の効果を求める経営者にとって、比較的安価で制作できる車両ステッカーは見逃せない存在と言えるでしょう。

ある調査によれば、1台の車両広告は1日あたり約3,000人以上の目に触れる可能性があります。さらに、地域密着型のビジネスにおいては、その効果はさらに高まります。

本記事では、車両ステッカーをピックアップ。ビジネスの認知度を効果的に高める方法を詳しく解説します。デザインの基本原則から、業種別の成功事例、導入時の注意点まで、日々使用する車を「走る広告塔」へと変える具体的なノウハウをまとめました。

ビジネスの規模に関わらず、営業車は眠っている広告スペースです。このガイドを通じて、その潜在能力を最大限に引き出し、ビジネスの可能性を広げる第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。

1.車両ステッカーがもたらす5つのメリット

営業車に取り付けるステッカーは、単なる装飾ではありません。適切に活用することで、多くのメリットをもたらします。ここでは、車両ステッカーが効果的な理由を5つのポイントから解説します。

●低コストで高い広告効果

一般的な広告媒体と比較して、車両ステッカーは圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。新聞広告やウェブ広告は継続的なコストがかかりますが、車両ステッカーは一度の投資で長期間の宣伝効果が得られます。

例えば、中規模の車両に適用するフルラッピングの場合でも、その費用は約10万円~20万円程度。平均3~5年の広告効果が続くと仮定して1日あたりのコストに換算すると、わずか数十円という驚異的な費用対効果になるのです。

小規模なステッカーなら、さらに低コストで始められます。予算に合わせた柔軟な広告展開が可能です。

●地域密着型ビジネスの認知度向上

特に地域に根ざしたビジネスを展開している場合、車両ステッカーの効果は絶大です。地域内を走行することで、ターゲットとなる顧客層に直接アプローチできます。

ある調査によれば、車両広告によって地域内での企業認知度が約15%向上したというデータがあります。日常的に営業車を目にすることで自然と社名を覚えていくことでしょう。

●信頼性・プロフェッショナル性の向上

統一されたデザインのステッカーを貼付した営業車は、ビジネスの信頼性とプロフェッショナル性を高めます。お客様の家を訪問する業種(電気工事、水道修理、宅配など)では特に重要です。

企業ロゴやブランドカラーが明確に表示された車両は、「正規の事業者」であることを視覚的に証明でき、初めてのお客様でも安心感を持ってサービスを利用する可能性が高まります。

●24時間365日の宣伝効果

他の広告媒体と違い、車両ステッカーは駐車していても宣伝効果があります。営業時間外でも、駐車場に停めておくだけで、通行人の目に触れ続けます。

また、テレビCMやウェブ広告では「スキップ」されるリスクがありますが、道路上の車両ステッカーは自然と視界に入るため、広告としての露出度が高いという特徴があります。

●費用以上の満足感

サービス業や小売業では、「車両ステッカーを見て連絡した」というお客様が増えることで、広告効果を直接的に測定することも可能です。新規顧客獲得の強力なツールとなります。

2.効果的な車両ステッカーデザインの基本原則4つ

車両ステッカーは単に貼るだけではなく、効果的なデザインが不可欠です。適切なデザイン戦略によって、営業車は強力なマーケティングツールへと変わります。

ここでは、記憶に残る効果的な車両ステッカーを作るための4つの基本原則を解説します。

●シンプルで視認性の高いデザイン

車両ステッカーの最も重要なポイントは、一瞬で内容が伝わる視認性です。走行中の車を見る人の注目時間はわずか2~3秒と言われています。この短い時間で情報を伝えるには、シンプルさが鍵となります。

効果的なデザインの特徴:

・大きく読みやすいフォントを使用する

・色のコントラストを意識する(背景色と文字色の組み合わせ)

・伝えたい情報は3つ以内に絞る(会社名、サービス内容、連絡先など)

・遠くからでも認識できるロゴサイズにする

実例として、福祉タクシーに「ロゴ」「事業内容」と要素を絞り、両側面と後方に大きく表示したことで、走行中でも瞬時に認識されるステッカーデザインが成功を収めました。「どこそこで見たよ~」というお声がけも増えたそうです。

●ブランドの一貫性を保つポイント

車両ステッカーは、ビジネスのブランドアイデンティティの延長です。他の販促ツールやウェブサイトと統一感を持たせることで、ブランド認知度が大幅に向上します。

ブランド一貫性を保つための要素:

・ロゴの正確な再現(変形や色変更をしない)

・ブランドカラーの厳守

・フォントの統一

・トーン&マナーの一致

例えば宅配業者の多くは、どの車両を見ても同じカラースキームとロゴ配置を採用しているため、遠くからでもすぐに認識されます。高級感を売りにしているサービスであれば、デザインにも高級感は外せません。

●営業車の種類に合わせたデザイン

車両のタイプによって、最適なステッカーデザインは異なります。営業車に合わせた戦略を立てることが重要です。

車種別デザイン戦略一例:

・軽自動車:限られたスペースを活かしたデザイン、後方の窓の活用

・バン・トラック:広い側面を活用した詳細情報の掲載

・セダン:ドアパネルに集中したコンパクトデザイン

●覚えやすい連絡先情報の入れ方

ステッカーを見た人が、のちに検索をしたり、実際に連絡する可能性を高めるための工夫も必要です。

効果的な連絡先表示:

・電話番号は桁区切りを明確に(×0123456789・⚪︎012-345-6789)

・QRコード+簡単な検索ワードの活用

・SNSアカウント情報

・地域名の表示

ステッカーデザインでよくある失敗は、情報過多になることです。「もっと情報を!」という気持ちは理解できますが、結果的に何も伝わらなくなるリスクがあります。最も重要な情報に絞り、それを目立たせるデザインを心がけましょう。

3.業種別・成功事例に学ぶステッカー活用術

車両ステッカーの活用方法は業種によって異なります。ここでは、業種別の成功事例を紹介し、ビジネスに応用できるヒントを提供します。

実際のケースから学ぶことで、より効果的な車両ステッカー戦略を立てることができるでしょう。

●飲食店・デリバリーサービス

飲食業界では、車両ステッカーが直接的な売上向上に貢献します。

成功事例: ある寿司店では、デリバリー用軽自動車に鮮やかな魚のイラストと「新鮮ネタ、30分以内にお届け」というキャッチコピーを大きく表示。車両ステッカー導入後、デリバリーオーダーが前年比45%増加しました。

ポイント:

・食欲をそそる鮮明な料理写真を側面に配置

・配達エリアの明示(例:「○○区内配達無料」)

・即時性の強調(例:「30分以内にお届け」)

・スマホで簡単に注文できるQRコードの掲載

特に効果的だったのは、車体側面に大きく表示された電話番号と、背面に貼った簡単な店舗メニューです。停車中でも「動くメニュー表」として機能し、新規顧客の獲得に貢献しています。

●建設・リフォーム業

建設業では、プロフェッショナリズムと信頼性をアピールするステッカーデザインが効果的です。

成功事例: ある屋根修理会社は、作業車両に施工事例の「ビフォー・アフター」写真と「台風被害、即日調査」というメッセージを掲載。災害後の問い合わせが3倍に増加しました。

ポイント:

・施工事例の写真(ビフォー・アフター)

・保有資格・認定マークの表示

・緊急対応可能であることを強調

・無料見積もりなどの顧客メリットの明示

特に重要なのは、信頼感を醸成するデザインです。清潔感のある配色と整然としたレイアウトにより、「この会社なら安心して任せられる」という印象を与えることができます。

●不動産業

不動産業界では、地域に密着したイメージと専門性をアピールするステッカーが効果的です。

成功事例: ある不動産会社は、営業車に「地元密着10年」「売却査定無料」というメッセージと、担当エージェントの顔写真を掲載。これにより地域内での認知度が32%向上し、問い合わせ数も増加しました。

ポイント:

・取扱物件のエリアマップの表示

・担当者の顔写真や似顔絵

・「売却査定無料」などの顧客メリット

・地域密着をアピールするメッセージ

特筆すべきは、成功事例の不動産会社が車両を駐車する場所も戦略的に選んでいる点です。地域のスーパーマーケットやショッピングモールの駐車場に戦略的に駐車することで、ターゲット層の目に触れる機会を増やしています。

●サービス業(清掃・修理など)

サービス業では、即時性と専門スキルをアピールするステッカーが効果的です。

成功事例: ある水道修理サービスは、鮮やかな青色の車両全面に「水漏れ緊急対応」「24時間受付」「30分で到着」という3つのメッセージを大きく表示。問い合わせの60%が車両を見て連絡したという調査結果がありました。

ポイント:

・緊急対応可能時間の明示(「24時間対応」など)

・料金の透明性(「基本料金○○円~」など)

・対応可能なトラブルを図やアイコンで表示

・「○分以内に到着」などの即時性アピール

このケースでは、シンプルで大胆なデザインが功を奏しました。遠くからでも認識できる青色の車体と、白色の大きな文字により、緊急時に思い出してもらいやすいデザインになっています。

●小売業の配送車両

小売業では、ブランドイメージの強化と商品認知を目的としたステッカーが有効です。

成功事例: ある自然食品店は、配送車両に季節の野菜イラストと「地元農家から直送」というメッセージを掲載。車両がブランドイメージの向上に貢献し、オンライン注文が25%増加しました。

ポイント:

・取扱商品のビジュアル(季節ごとに更新も効果的◎)

・オンラインショップURLまたはQRコード

・エコ配送などの付加価値アピール

・SNSアカウント情報

このケースの特徴は、季節に合わせたマグネットステッカーの差し替えです。春は旬の山菜、夏は新鮮野菜、秋は果物、冬は鍋セットなど、季節ごとに商品イメージを変更することで、常に新鮮な印象を与えることに成功しています。

これらの成功事例から分かるように、業種の特性を理解し、ターゲット顧客に響くメッセージを効果的に伝えることが重要です。近い業種の事例を参考にしながら、独自の車両ステッカー戦略を練ってみてください。

4.車両ステッカー導入時の注意点と対策

車両ステッカーは優れた広告ツールですが、導入に際していくつかの重要な注意点があります。長期的に効果を発揮し、トラブルを避けるために、以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。

●耐久性と素材選び

ステッカーの耐久性は広告効果に直結します。劣化したステッカーではむしろマイナスイメージを与えかねません。日本の気候は紫外線や雨が多く、低品質なステッカーはすぐに色あせや剥がれが生じます。ラミネート加工を施したステッカーにすることで、長期間鮮やかな状態を維持できます。

マグネットステッカーの場合、張り替えが簡単というメリットがある一方で、高速道路では付けたまま走ることができません。頻繁に高速道路を利用する車には使用しないほうが無難です。

あるペイント業者は、安価なステッカーを選んだ結果、わずか半年で色あせが発生し、「古い会社」というマイナスな印象を与えてしまった事例があります。

適切な素材選びは、長期的なブランドイメージにも影響するのです。

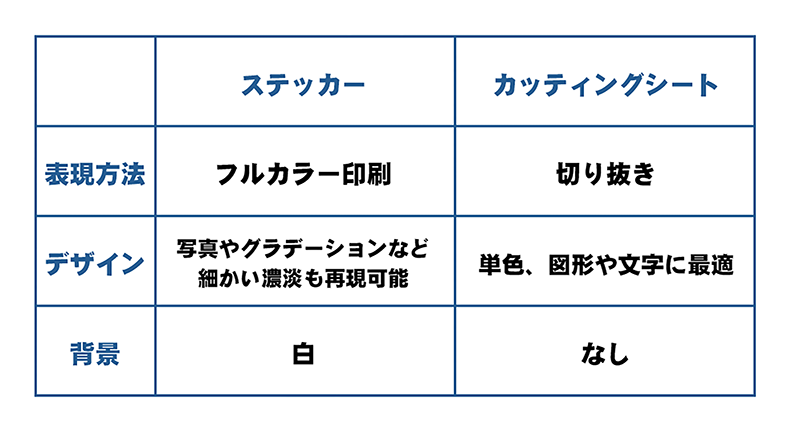

★豆知識【ステッカーとカッティングシートの違い】

●ステッカーとは

=「印刷シール」

台紙に印刷をして制作するもの。フルカラーでの表現ができ、印刷後に必要な形にカット。写真やグラデーション、細かいイラストを表現できます。

デメリットとして、背景があるため施工する場所によっては視認性を損なう場合があります。

●カッティングシートとは

=「切り文字」

色付きの単色のシートをカットして制作するもの。印刷不可、色は素材のまま。文字や図形が背景なく単体で仕上がるため、窓やガラスに施工しても視認性を損ねることがありません。

デメリットとして、文字の大きさや文字数によってはコストがステッカーよりもかかります。

●法的規制と遵守すべきルール

車両ステッカーには、知っておくべき法的規制があります。これらを無視すると、罰則の対象となる場合もあります。

派手すぎるラッピングが地域の屋外広告物条例に抵触し、是正勧告を受けた事例があります。地域の特定の規制について事前に確認しましょう。

遵守すべき主な規制:

・道路運送車両法:ナンバープレートや灯火類を隠してはならない

・道路交通法:運転者の視界を妨げるフロントガラスへの貼付は禁止

・屋外広告物法:地域によっては、過度に派手な広告を規制

・商標法:他社の商標を無断使用してはならない

また、社用車と私用車の兼用の場合は特に注意が必要です。プライベートでの使用時に問題が生じないよう、マグネットタイプのステッカーを選ぶなどの配慮もポイントです。

●定期的なメンテナンス方法

車両ステッカーは「貼って終わり」ではありません。定期的なメンテナンスが広告効果の持続につながります。

メンテナンスが不十分だと、汚れたステッカーや剥がれかけのデザインが逆効果になることも。ブランドイメージを守るためにも、継続的なメンテナンスを怠らないようにしましょう。

●費用対効果を最大化するための運用ポイント

投資効果を最大化するためには、戦略的な運用が鍵となります。

例えば、お弁当屋であれば、ランチタイム前にオフィス街を意図的に走行させる戦略を実施。「今日のランチ特選」を表示したマグネットステッカーを毎日更新することで、日替わり情報を効果的に伝達し、注文数の増加に繋がります。

効果を高める運用ポイント:

・走行ルートの最適化:ターゲット顧客が多いエリアを意識した走行計画

・駐車場所の戦略的選択:人通りの多い場所に駐車

・季節やイベントに合わせた更新:マグネットタイプを活用した情報の鮮度維持

・他の広告媒体との連携:ウェブサイトやSNSでの車両写真活用

また、SNSとの連携も効果的です。例えば「当社の車両を見かけたらSNSで写真をシェアしてください。抽選で商品プレゼント」などのキャンペーンを実施することで、オンラインでの拡散効果も期待できます。

車両ステッカーの効果測定も大切です。「どこで見つけましたか?」と新規顧客に尋ねる習慣をつけることで、車両ステッカーの効果を数値化することができます。

あるクリーニング店では、この方法で新規顧客の約40%が車両広告を見て問い合わせたことを突き止め、車両デザインの最適化に役立てました。

これらの注意点を押さえて運用することで、車両ステッカーは長期間にわたって高い効果が出る強力なマーケティングツールとなります。

5.まとめ:明日から始める車両ステッカー戦略

これまで車両ステッカーのメリットから具体的な活用法、注意点まで見てきました。

最後に、車両ステッカーを効果的に導入するための具体的なステップと、成功へのポイントをまとめます。

ステップバイステップの導入ガイド

STEP 1:明確な目標設定

・ブランド認知度の向上

・特定サービスの宣伝

・新規顧客の獲得

・会社の信頼性向上

例えば、「6か月以内に新規問い合わせを20%増加させる」といった具体的な数値目標があると、効果測定がしやすくなります。

STEP 2:ターゲット顧客と訴求ポイントの明確化

・メインターゲット(年齢層、性別、居住エリアなど)

・競合との差別化ポイント

・顧客にとっての最大のメリット

ポイントを絞ることで、メッセージが明確になり、より効果的なデザインにできます。

STEP 3:デザイン計画の立案

・既存のブランドガイドラインとの整合性確認

・車両の大きさ・形状の測定

・視認性を考慮したレイアウト設計

・情報の優先順位付け

車両の種類や走行エリアに合わせたデザイン計画を立てます。

STEP 4:施工と品質チェック

施工までお任せするのか、自分たちで施工するか、また、施工後の品質チェックをしっかり行いましょう。

STEP 5:効果測定と最適化

導入後の効果測定は非常に重要です。

新規問い合わせの増加率やWEBサイトアクセス数の変化、「何で知りましたか?」の顧客回答を集計するなど、これらのデータを基に、次回のデザイン更新時に最適化を図ることで、さらに効果を高めることができます。

●車両ステッカー導入の最終確認チェックリスト

デザイン面のチェック

⬜︎3秒ルール:走行中でも3秒以内に内容が伝わるか

⬜︎遠距離での視認性:10m離れても読めるか

⬜︎ブランドの一貫性:他の広告媒体との統一感

⬜︎情報の優先順位:最も伝えたい情報が目立つか

実用面のチェック

⬜︎法的規制への適合

⬜︎車両の使用頻度と走行エリア

⬜︎メンテナンス計画の立案

⬜︎効果測定の仕組み

コスト面のチェック

⬜︎初期投資の回収計画

⬜︎耐用年数を考慮したコストパフォーマンス

⬜︎メンテナンス費用の予算化

⬜︎将来的な更新コストの見積もり

おわりに

車両ステッカーは「走る広告塔」。予算を抑えつつ、自社の存在を地域にアピールできる最強ツールです。ぜひこの記事を参考に、貴社に合ったデザイン・戦略で活用してみてください!

JDサインでは、最適な車両ステッカーのデザインから施工まで、トータルサポートを提供しています。ご相談、お見積もりは無料です。

ぜひお気軽にご相談ください。

- X Tweet

- LINE